吉祥文様の代表として古くから着物に描かれてきた松。四季を通して変わらぬ松葉の色は「千歳緑」や「常磐色」とも呼ばれてきました。長寿の象徴である松は祝儀の際の礼装用の着物に多く見られ、代表的な「五葉松」や能舞台でおなじみの「老松」、「花形松」、「笠松」、 「若松」など多彩です。意匠化されたものとしては扇と幾何学的に組み合わされた「扇面松」、松葉を放射状に開いた「車軸松」、松葉を一面に敷き詰めた「松葉散らし」などがあります。

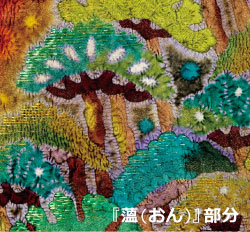

そうした松を風景文様としてとり入れたのが、今号の作品『薀(おん)』です。厳しい冬の到来を待つ初冬の穏やかなひと時、凜々しくそびえ立つ富士は雪を冠し、樹海も静かな眠りにつきます。

雄大な富士山に魅せられた一竹氏は数多くの富士の作品を遺しています。そして作品名には『穏』『御』『

』『音』『恩』等…全て同じ「おん」という響きの言霊を与えました。今号の『薀』は氏が最晩年に残した富士の「最新作」です。

』『音』『恩』等…全て同じ「おん」という響きの言霊を与えました。今号の『薀』は氏が最晩年に残した富士の「最新作」です。 《自然が生み出す微妙な光、風、そして音。それらを染め上げることは、長い間の私の夢だった。作為も技巧もない、ただそれだけで見事な調和を保っている自然の美しさを表現することは、私に課せられた使命にも思えてならなかった。》

《自然が生み出す微妙な光、風、そして音。それらを染め上げることは、長い間の私の夢だった。作為も技巧もない、ただそれだけで見事な調和を保っている自然の美しさを表現することは、私に課せられた使命にも思えてならなかった。》(久保田一竹自叙伝『命を染めし一竹辻が花』より)

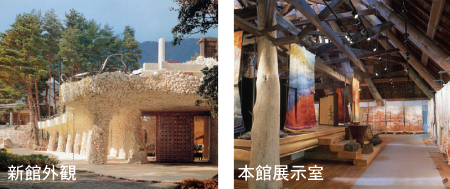

千変万化の富士の表情を追い求め、ついに河口湖に独力で美術館を建立した氏。霊峰富士に氏が見たもの── それは自然への畏怖、人知の及ばぬ厳しさへの敬慕だったのかもしれません。

幻の染め――中世に誕生し桃山時代に華開いた「辻が花染め」の復活に心血を注ぎ、千辛万苦の末60歳でデビュー、世界中に一大ブームを巻き起こした染色家・久保田一竹。氏がこよなく愛した霊峰富士を望む大自然の中に建築された荘厳なる美術館です。

本記事は会報誌「花の心」に掲載されたものです。許可なく転載・複写・複製する事を禁止いたします。