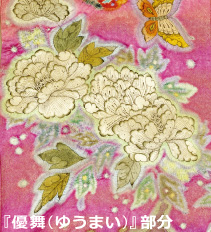

今回の作品は牡丹が描かれた『優舞(ゆうまい)』です。

中国唐代に百花の長、不老長寿の象徴として人気があった牡丹はボタン科ボタン属の落葉小低木。当初日本には薬草として伝わりますが、その高貴で壮麗な花は、間もなく鑑賞の対象として日本人に愛されるようになりました。

西洋の薔薇に比肩する東洋の牡丹── 着物はもちろん、襖絵や屏風に、彫金や蒔絵、陶磁器など現代に伝えられる多くの工芸品にも装飾文様として描かれています。江戸の園芸ブームの折に牡丹栽培はピークに達し、接ぎ木(交配)などにより数百種類の牡丹が生まれたそうです。日本人の風流心はそれだけに止まらず、やがて二季咲きの性質を持つ「寒牡丹」、春牡丹を真冬に開花させる「冬牡丹」を誕生させました。藁で雪囲いをして丹精した庭の牡丹を、傘を差しながら鑑賞して和歌を詠む、これは日本ならではの文化、趣と云えるでしょう。

優雅に咲き誇る牡丹の群生に無数の蝶が舞い踊る、華やかな初夏のひと時を描いた『優舞』の構図は、浮世絵師・葛飾北斎(1760〜1849)による花鳥画集の中の『牡丹と蝶』にも見られます。森羅万象の真を描き、多くの画家に影響を与えた北斎が90歳の天寿を全うする時に遺したとされる「天我をして五年の命を保たしめば真正の画工となるを得べし」という言葉も、久保田一竹氏が辿った人生行路と重なります。───

優雅に咲き誇る牡丹の群生に無数の蝶が舞い踊る、華やかな初夏のひと時を描いた『優舞』の構図は、浮世絵師・葛飾北斎(1760〜1849)による花鳥画集の中の『牡丹と蝶』にも見られます。森羅万象の真を描き、多くの画家に影響を与えた北斎が90歳の天寿を全うする時に遺したとされる「天我をして五年の命を保たしめば真正の画工となるを得べし」という言葉も、久保田一竹氏が辿った人生行路と重なります。───《昔の辻が花が幻として未完成のまま終わったように、私の『一竹辻が花』もいまだ完璧なものとはいえない。しかしこの思いが、私を前へ前へと押しやり、昨日より少しでも優れた作品を今日つくらせる。》(久保田一竹自叙伝『命を染めし一竹辻が花』より)

一世紀半の時を隔てて歴史に登場したふたりの芸術家── 共に人生の秋を迎えても制作への情熱を失わず、精進を怠らず、新たな技法に執念を燃やし続けたふたりの作品に、私たちは今も生きる勇気を貰う思いです。

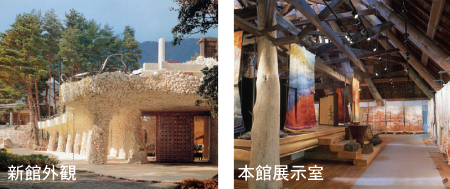

幻の染め――中世に誕生し桃山時代に華開いた「辻が花染め」の復活に心血を注ぎ、千辛万苦の末60歳でデビュー、世界中に一大ブームを巻き起こした染色家・久保田一竹。氏がこよなく愛した霊峰富士を望む大自然の中に建築された荘厳なる美術館です。

本記事は会報誌「花の心」に掲載されたものです。許可なく転載・複写・複製する事を禁止いたします。