漢詩に「梅は寒なれど秀、春来るを率先して報ず」とある梅は、奈良時代以前に遣唐使が薬木として日本へ持ち帰ったとされています(九州北部に自生していたという説もあります)。愛らしい花弁の風情や趣、幹や枝振りの造形、その芳香が好まれ万葉集で「萩」に次いで多く詠まれています。当時の「花見」といえば梅のことでした。日本の風土によく合った梅はその後も、文人墨客のみならず日本人に広く愛され、家紋には簡略化された幾種類もの梅紋が使用され、多くの県花・市花に制定、全国各地に高名な梅園が今も数多く存在しています。

着物における梅の文様は、尾形光琳(1658〜1716)が描いた二局一双の国宝『紅白梅図屏風』の一部を意匠化した「光琳梅の丸」や「光琳梅」のほか、徒長した梅の枝を描いた「槍梅(立ち梅)」、八重咲きの梅とその蕾を組み合わせた「梅寄せ」、花弁を撚った「ねじ梅」、五つの丸印のみを配した「梅鉢」など様々なものが見られます。もちろん、松竹や鶴などと合わせた吉兆文様にも使用されます。

「私の身辺には、どんなときでも、到るところに花がある。貧乏のどん底にあった時代でも、庭にはいつでも花が咲いていた。」 (自叙伝『命を染めし一竹辻が花』より)

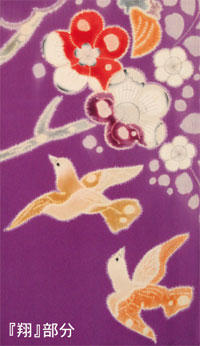

「私の身辺には、どんなときでも、到るところに花がある。貧乏のどん底にあった時代でも、庭にはいつでも花が咲いていた。」 (自叙伝『命を染めし一竹辻が花』より)新春号に相応しい『翔(しょう)』と名付けられた今回の作品。気高い枝振りに満開の梅花、繊細な絞り染めによって意匠化された美しい花の、清く澄んだ香りに誘われるように飛び交うメジロたちが、春の訪れを歌い上げています。

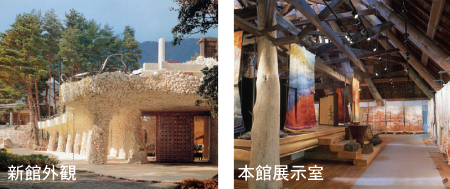

幻の染め――中世に誕生し桃山時代に華開いた「辻が花染め」の復活に心血を注ぎ、千辛万苦の末60歳でデビュー、世界中に一大ブームを巻き起こした 染色家・久保田一竹。氏がこよなく愛した霊峰富士を望む大自然の中に建築された荘厳なる美術館です。

イベント情報は久保田一竹美術館のWEB SITEで。

イベント情報は久保田一竹美術館のWEB SITEで。

本記事は会報誌「花の心」に掲載されたものです。許可なく転載・複写・複製する事を禁止いたします。